はじめに

バブルが崩壊して約一〇年がたって、東京中の公園や河川敷に路上生活者があふれていた二〇〇三年、池袋で路上生活者支援のために結成されたのが特定非営利活動法人TENOHASIである。

主な活動は昔も今も月二回(第二、第四土曜日)の炊き出しと、毎週水曜日の夜回り。そして路上生活者や生活困窮者が生活保護などの公の支援につながったり、仕事に就くなどして安心できる家や生活を取り戻すための支援をおこなってきた。

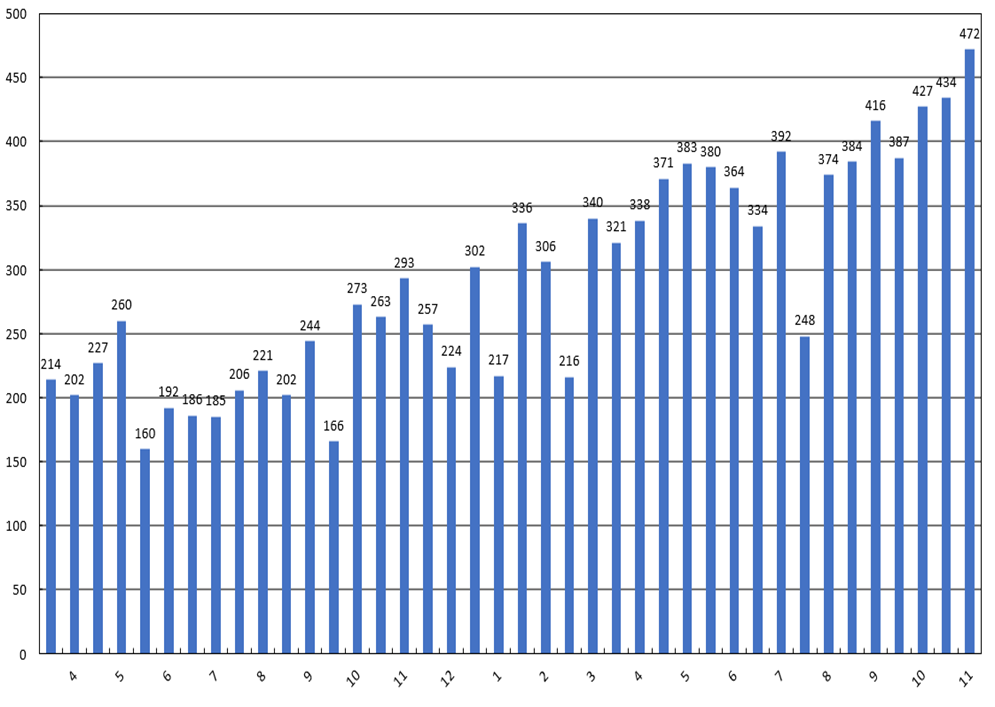

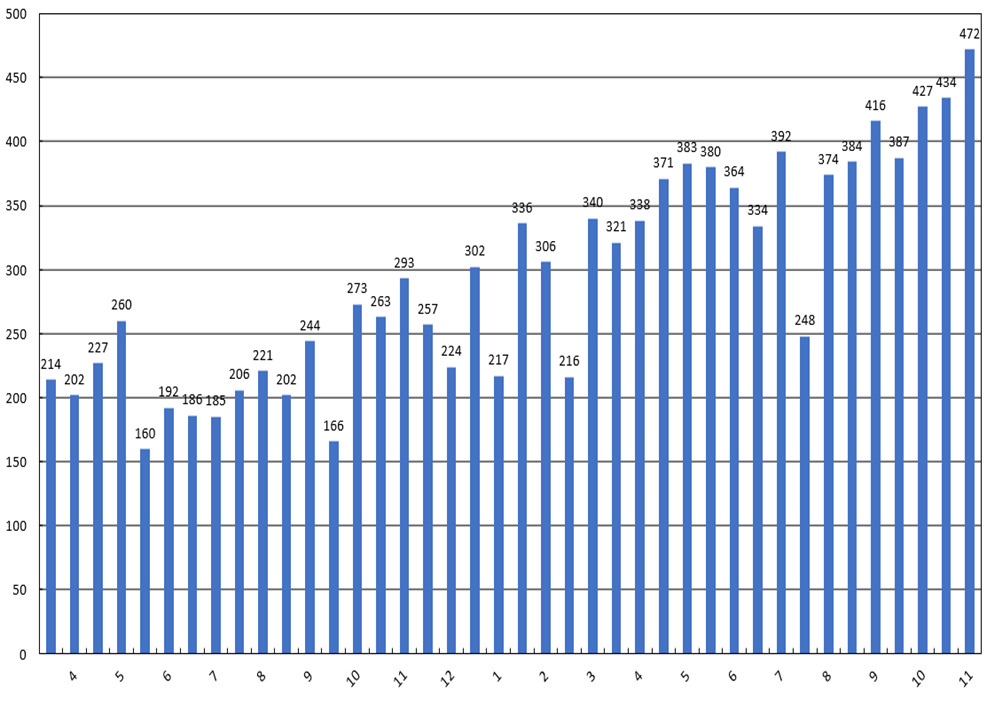

二〇一九年までの一六年間、TENOHASIの炊き出しに並ぶ人の数はだいたい二〇〇人前後で推移してきた。リーマンショック直後の二〇〇九年には年平均三三〇人というピークを記録したが、その後はゆっくりと減少し、二〇一九年には一六六人とピークの半分まで減少した。

全国の路上生活者の数も減少した。厚生労働省の調査では日本の路上生活者の数は二〇〇三年の二万六六六一人から二〇一九年は四五五五人にまで減少したとされている。日本のホームレス問題はこのまま静かに終息していくのかと思われた。

コロナ禍で炊き出しに並ぶ人が激増

そこに襲ってきたのがコロナ禍である。サービス業を中心に多くの産業が大打撃を受け、炊き出しに並ぶ人は急増した。新型コロナの感染者数は増減を繰り返したが、炊き出しに並ぶ人の増加傾向は止まることがない。

炊き出しに並んだ人の数を、コロナ前の二〇一九年からの半年ごとの平均をみると、二〇一九年度上半期一七二人→下半期一六〇人→二〇二〇年度上半期二〇八人(この四月に初の緊急事態宣言)→下半期→二六六人→二〇二一年度上半期三五九人→下半期→四三八人と見事な右肩上がりである。

当初は「生活困窮の波が来た」と思ったが、今は予想を遙かに超える人数に「津波が来た」と感じている。しかもその津波は現在進行中で終わりが見えない。

炊き出しに並ぶ人の変化

コロナ前の炊き出しは現役の路上生活者と、生活保護などで路上から脱した元路上生活者がほとんどで、多くは顔見知りだった。しかしコロナ禍になってからは、初めて見る顔が毎回増えていった。 その人たちの特徴をいくつか挙げてみたい。

一つは「まだ家はあるが、炊き出しに来た」という人が多いことである。 昨年、炊き出しに並ぶ人に「新型コロナワクチンの摂取券を受け取れますか」とアンケートをとったところ半分以上の方が「受け取れる」と答えた。ということは半分以上の人は住民票を置ける家があると考えられる。

一例を挙げたい。二八歳の服部君は、ハンバーガーショップで働いていた。仕事は順調で、見込まれて店長になった。しかしコロナ禍で売り上げが減り、採算を取るためにバイトが減らされ、店長が一人で店を切り盛りするワンオペ営業などをせざるを得なくなった。過重労働で数か月後には体調を崩し、退職。失業保険と貯金があったのですぐ路頭に迷うことはなかったが、体調はなかなか回復せず、「不安ばかりでした。失業保険があるうちに仕事を探さないと・・でもいつから仕事に復帰できるのかな・・」と悶々とした日々を過ごしていた。そして失業保険がまもなく切れるという頃、彼はいよいよ切羽詰まって「東京 ご飯 ただ」をスマホで検索。初めて炊き出しに並んだ。そこで予想を遙かに超える人の数と多様性に衝撃を受けた。「年配の男性が多いのかと思っていたけれど同年代も多いんだな・・女性も、シングルマザーかなと思う子連れの人も」。医療相談・生活相談では、不眠対策や支援制度の説明を聞いた。そして「今は支援をしてもらうけど、早いうちになんとかここから抜けだそう」と決意して就職に成功。今はTENOHASIの炊き出しをボランティアとして支えている。

*服部君の詳しいインタビューはTENOHASIのサイトにある会報誌四二号に掲載しています。

服部君のケースからわかるのは、普通に働いていて自分が並ぶなど想像もしていなかった人が炊き出しに並んでいる現実である。

家がある人は、路上生活者と比べれば恵まれた立場にいるのだから炊き出しに並ぶべきではないと考える方もいるだろう。しかし、コロナ禍で失業したり収入が減ったりして生活困窮に陥り、貯金は減り、いつになったらこの状況から抜け出せるかわからない不安を抱えて孤独に耐えている人たちは、路上生活者に負けず劣らず支援が必要である。

さらに言えば、家が有る・無しは実は紙一重で、「収入減少で家賃が払えず家を失った」と新たにホームレス化した人からの相談も後を絶たない。

服部君はボランティアする動機を「活動の重要性を感じたからです。物理的にも精神的にも助けてくれる人がいるというのは励みになりました」と語っている。

もう一つ明らかなことは炊き出しに並ぶ人の若年化である。コロナ禍で生活相談に来る人の半分以上は四〇代以下の働き盛りの世代で、今や二〇代の若者がスマホ片手に並ぶ姿も当たり前になった。

ただ、生活困窮の波があらゆる階層を襲っているかと言えばそうではない。生活相談に来る人で一部上場企業の社員や公務員だった人など皆無である。育ちがよく見える人もよくよく話を聞けば育った家庭が貧しく、低学歴であったり、軽度の障害を抱えたりして、コロナ禍前から困窮していた人が多い。そんな人がコロナ禍で真っ先に切り捨てられて一気にどん底に突き落とされたという印象がある。

また、びっくりするくらい児童養護施設出身者が多いということも強調しておきたい。それは年代に関係なく、家庭の支援が得られない人たちが真っ先に困窮することを明らかにしている。

炊き出しに並ぶ女性 大林さんのこと

コロナ前は女性の割合は一%程度、ほとんどが高齢者だった。しかし最近は一〇%ちかくになり、若い人も増えている。きれいな服装をしてメイクした女性や母子連れが炊き出しに並ぶ姿は衝撃的である。

ちなみに炊き出しに並ぶ女性がまだ一〇%程度であることは、女性が男性と比べて困窮していないということではない。ある女性から「暗い公園で、男性ばかりの列に並ぶことは女性にとって恐怖。並ぶことを何回も諦めた」という声を聞いて、それからは案内係の女性ボランティアを配置するようになった。それでも炊き出しを必要としているのに並べない女性は相当数いるだろうと思っている。

ここで大林三佐子さんの話をさせて頂きたい。

大林さんは一九五六年広島生まれ。人と接するのが大好きで、アナウンサーになるのが夢だった。地元の短大で学びながら劇団に入り、出演・舞台監督・振り付けに情熱を傾けた。「彼女がいると周りも明るくなるヒマワリみたいな存在。声優を目指し『お金をためて東京に行きたい』と話していた」と劇団主催者は振り返る。劇団のパンフレットには「青い空と白い雲とさくらんぼが大好き!いつもフレッシュでいたい今です」との自己紹介を寄せていた。

二七歳で結婚して東京に行ったが、一年で離婚。夫の暴力が原因だったという。広島に戻り、パソコンの使い方を教える仕事に就いたが「仕事についていけない」と悩んで三〇歳で退職。再び上京し、その後は数年おきに転職する生活を送った。

家族思いで、母と弟にはかわいい自筆イラスト入りのクリスマスカードを欠かさなかった。

そしていつからか、マネキン(スーパーやデパ地下などで試食・実演販売する)の仕事をするようになった。各地の店を転々とする仕事だが、人と接するのが好きな大林さんはお客さん相手に生き生きと働いて、子どもたちにも人気だったという。

しかし日当八〇〇〇円ほどの低賃金で生活は苦しく、数年前には家賃を滞納するようになった。迷惑を掛けてはいけないと思ったのだろう、大家さんにも黙って部屋を出た。その後はネットカフェなどを転々としていたと思われる。その後もマネキンの仕事は続けていたが、家族に手紙を送ることはなくなった。

そして二〇二〇年、コロナ禍が始まると、対面の試食販売の仕事は全滅。何の保障もなく仕事を失った大林さんはスーツケースに荷物を入れて街をさまよったと思われる。いつしか渋谷区の甲州街道沿いのバス停で、終バスが出てから始発が来るまでの数時間だけ、座って休むようになった。街の人も気が付いて差し入れをしたこともあったが、優しい笑顔で「私は大丈夫」と断ったという。

二〇二〇年一一月一六日の早朝、大林さんは石とペットボトルが入った袋で殴られて亡くなった。犯人は近くの住む四〇代の男性。一度就職したが精神を病んで、家業の酒屋を母と営んでいた。警察の調べに対して「邪魔だった。お金をあげるからバス停からどいてほしいと頼んだが、断られて腹が立った」と供述したという。

青春の夢にあふれていた女性が、どんな思いでバス停に佇んでいたのか・・・暗然たる思いがする。

*私は大林さんとは面識がなく、上記はすべて新聞・テレビの情報でまとめた。

大林さんのケースには、孤立した女性がコロナ禍でさらに困窮する状況が集約的に現れている。

まず言えるのは、不安定な日々雇用・非正規雇用で働いてきた人が真っ先に仕事を失っていることである。コロナ禍で非正規労働者は激減し、そのかなりの部分が飲食や大林さんのマネキンなどのサービス業で働く女性あると考えられる。

そして、先ほどの繰り返しになるが、最も大きな打撃を受けているのはその前から困窮していた人たちであると言うことだ。大林さんもコロナ前からアパートを失ってネットカフェ生活だった。住所がないと特別定額給付金も福祉の貸付も受けられない。大林さんは再び部屋を借りようと奮闘していたと思われるが、そこにコロナが襲ってきた。もう自助努力ではどうにもならない。そんな人が最後に頼るべきは生活保護である。生活保護法は「住所がない人は現在いる場所の福祉事務所が保護の責任を負う」と定めているから、家がない人も申請できる。しかし、大林さんが生活保護の相談をした記録はどこの役所にもないという。

なぜ相談にも行かなかったのか?推測するしかない。家を失い、コロナで仕事も全滅した大林さんはもう何も考えられず、前に進むこともできない抑鬱状態だったのかも知れない。夢にあふれた、はつらつたる青春を送っていたのに、すべてを失ってしまった今の自分が許せなかったのかもしれない。自分も生活保護が受けられることを知らなかったのかもしれない。生活保護のことは知っていても、申請すると親兄弟に連絡が行くので、心配させたくないと思ったのかもしれない。実のところ、コロナ禍でも生活保護の申請者は微増に止まり、月によってはコロナ前より減少した。福祉事務所のある相談員は「コロナで申請者が殺到すると思っていたが、全く静か」と語っている。その理由としては「生活保護を受けるのは恥」などの否定的なイメージと、親族に連絡が行く「扶養照会」が障壁になっていることが考えられる。

困窮した人の多くは生活保護を受けるよりも各種の貸付金(緊急小口資金など)を受けることを選んだ。窓口の社会福祉協議会には長蛇の列ができた。しかし住所のない大林さんは申し込むことはできなかった。

大林さんが孤立せず、相談できる人がいたならば別の結果はあっただろうと思う。この国の公的支援制度がもっと人に優しく利用しやすいもので、「困ったときはためらわず助けを求めていい」ということが社会全体の合意になればずっと前に支援につながることができただろう。

炊き出しを回って食糧を得ていたと思われる大林さんは、池袋の炊き出しにも来ていたのだろうか?